¿Cómo se establecían los rasgos con que se definía a una raza? Midiendo, cuantificando, generalizando por medio de estadísticas, separando y agrupando poblaciones al otorgar mayor peso a un carácter que a otro, como el color de piel o la forma del cabello. En este afán por dotar de bases científicas tales estudios comenzaron a aparecer métodos e instrumentos, “instrucciones para...”, que generaron vastos inventarios de tipos de nariz, color de ojos, tamaño de la cabeza, del cerebro y sus partes, pero también de comportamientos, formas de alimentación, moralidad, sistemas políticos y muchos otros rasgos culturales y sociales.

Luis González Palma La mirada crítica, 1999 Plata sobre gelatina coloreada a mano Acervo Galería Sol del Río.

Luis González Palma La mirada crítica, 1999 Plata sobre gelatina coloreada a mano Acervo Galería Sol del Río.

Tales datos pueden parecer inofensivos, propios del espíritu de conocimiento de la ciencia. El problema es que existían (y existen) teorías y conceptos que les confieren un valor, que relacionan unos con otros en un orden jerárquico. Así, por ejemplo, el ángulo facial, creado por Petrus Camper, implicaba la existencia de una gradación que, desde lo alto de la supuesta perfección del célebre perfil griego (100°) descendía hasta el de los africanos (70°), muy cerca ya del de los simios. Los antiguos griegos eran considerados bellos, inteligentes, refinados, mientras los africanos eran vistos como primitivos, de escasa inteligencia, feos, en suma: la antítesis. Racismo puro.

Mauricio Gómez Morin La cuadratura de la mente indígena, 2016 Reglas de madera y collage sobre cajón Colección César Carrillo Trueba (Facultad de Ciencias de la UNAM) A. C.

Mauricio Gómez Morin La cuadratura de la mente indígena, 2016 Reglas de madera y collage sobre cajón Colección César Carrillo Trueba (Facultad de Ciencias de la UNAM) A. C.

En el fondo, el procedimiento era (y sigue siendo) el mismo: se parte de la condición de inferioridad de los no occidentales, cuyos rasgos físicos y culturales son así considerados de antemano, y de su cuantificación y análisis resulta la confirmación de lo ya sabido, incluso cuando los datos no apuntan en esa dirección. Bajo esta perspectiva, el rostro se convirtió en un conjunto de signos que poseían connotaciones bien definidas, y la fotografía –vista entonces como el reflejo fiel de la realidad, una imagen objetiva- en la herramienta idónea para documentar sus rasgos; el medio perfecto para “captar” y dejar ver la supuesta inferioridad de las demás razas, así como las anormalidades persistentes en la raza blanca (ambas siempre terminaban por estar relacionadas, vistas como degeneraciones o propias de estados de la humanidad poco evolucionados).

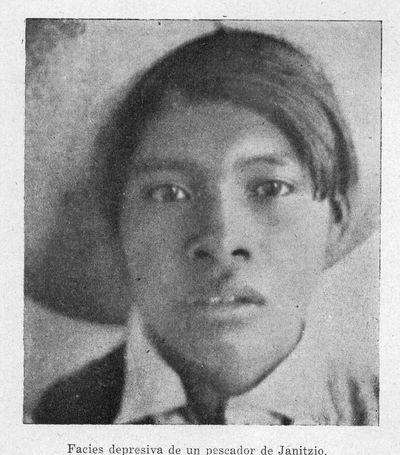

César Rangel El rostro estigmatizado, 2016 Lápiz de cera y acrílico sobre tela Colección César Carrillo Trueba (Facultad de Ciencias de la UNAM)

César Rangel El rostro estigmatizado, 2016 Lápiz de cera y acrílico sobre tela Colección César Carrillo Trueba (Facultad de Ciencias de la UNAM)

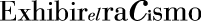

El rostro inmóvil

La idea de que los indígenas se encuentran detenidos en el tiempo, que su rostro mismo lo manifiesta, es aún muy difundida -en reportajes y documentales, en libros. ¿Qué se puede ver en los rostros indígenas según esto? Miseria, abandono, melancolía, depresión, inmovilidad, degeneración, falta de inteligencia, fanatismo, tristeza, reticencia al progreso, violencia innata y mil cosas más, unas más denigrantes que otras, y todas estas suposiciones pretendían tener bases científicas irrefutables.

Grupo de 8 fotos: Charles B. Lang, Bedros Tartarian y Frederick Starr, ca. 1900 Hombre chontal de Tequixistlan, Hombre chontal de Tequixistlan, Hombre chontal de Tequixistlan, Niño indígena, Mujer huave, Hombre otomí, Hombre triqui y Mujer otomí. Calototipo. Fondo Étnico, Acervo SINAFO, INAH

Las condiciones en que eran tomadas las imágenes contribuían a tales interpretaciones: ¿cómo mirar fijamente un aparato totalmente desconocido bajo la presión de dos militares?, ¿cómo no sentirse intimidado, no cerrar los ojos, moverse en el último instante o hacer alguna mueca bajo tal tensión? Los retratos antropométricos –frente, perfil, cual presidiarios-, lejos de ser prueba de las características que se les atribuía, reflejan más bien la desconfianza y el recelo existentes entre los indígenas y el fotógrafo. Si a ello añadimos el encuadre, un tanto aplastante, la manera de mirarlos como si estuvieran en un zoológico, la pésima luz, el fondo ya raído y el infaltable toque de exotismo, los retratos resultan obviamente desfavorables, una prueba contundente de la inferioridad que se pretendía demostrar, elaborada palmo a palmo en el contexto de una relación de desigualdad que se buscaba perpetuar para mantener la dominación de una raza sobre otra, como se decía entonces.

Autor desconocido Joven con el torso desnudo, sostiene en su mano derecha un jarrón, ca. 1910 Impresión digital Fondo Étnico, Acervo SINAFO, INAH, Colección César Carrillo Trueba (Facultad de Ciencias de la UNAM) A. C.

Autor desconocido Joven con el torso desnudo, sostiene en su mano derecha un jarrón, ca. 1910 Impresión digital Fondo Étnico, Acervo SINAFO, INAH, Colección César Carrillo Trueba (Facultad de Ciencias de la UNAM) A. C.

Mariana Yampolsky Mujeres mazahuas, 1989 Plata sobre gelatina Colección Fundación Cultural Mariana Yampolsky.

Mariana Yampolsky Mujeres mazahuas, 1989 Plata sobre gelatina Colección Fundación Cultural Mariana Yampolsky.Ciencia y arte del rostro

Durante varios siglos la escultura fue vista como el fiel reflejo de la realidad en contraposición a las interpretaciones de la pintura. En el siglo XIX la fotografía ocupó ese sitio, dotando de objetividad el mundo que creaba. No obstante, en el afán de mantener el máximo de objetividad en sus “observaciones visuales”, eliminando los “sesgos personales”, como aconsejaban los expertos en antropometría, los moldes de rostros en yeso fueron ampliamente utilizados en el estudio y clasificación de las razas humanas.

Las teorías que sostenían que las medidas y formas de la cabeza y el rostro denotaban el carácter y las habilidades de una persona, su supuesta naturaleza, fueron también retomadas por escultores y pintores, quienes tomaban moldes de sus modelos con el fin de poder resaltar sus cualidades más profundas mediante un análisis detallado. El caso de la frenología, disciplina que gozó de gran popularidad en la segunda mitad del siglo XIX, es ilustrativo.

Autor desconocido Moldes de rostros indígenas de México, ca. 1900 Yeso Colección Dirección de Antropología Física INAH. Formaban parte de la colección del Museo Nacional.

Autor desconocido Moldes de rostros indígenas de México, ca. 1900 Yeso Colección Dirección de Antropología Física INAH. Formaban parte de la colección del Museo Nacional.

Las máscaras en yeso conformaron vastas colecciones; muchas de ellas fueron conjuntadas en un afán de preservar un testimonio de gente que se consideraba destinada a desaparecer, idea bajo la cual fueron concebidos gran parte de los museos etnográficos en el mundo, en donde se tornaba en pasado el presente de pueblos que irradiaban vida. Entre los rasgos de los rostros que aquí vemos se distingue la sonrisa de una mujer chatina, un pueblo vigoroso que, en contra de tales pronósticos, sigue habitando las montañas del sur de Oaxaca aferrado a su cultura.

La comunidad sin rostro

Carl Lumholtz, Pimas de Chihuahua, ca. 1892Uno de los clichés racistas más comunes en México es la aseveración de que todos los indios son iguales –lo mismo se dice de los “negros” y los chinos, entre otros-, que uno no se distingue de otro. Su origen radica en teorías elaboradas en el siglo XIX, como la psicología de masas, que estudiando la vida en comunidad en sociedades no occidentales concluía la ausencia de un sentimiento de individualidad, un encadenamiento a la voluntad del grupo y a la propiedad común de la tierra, una falta de ejercicio de la voluntad, de la libertad, todo lo cual no permitía que aparecieran rasgos individuales en el rostro de una persona, decían.

Carl Lumholtz, Pimas de Chihuahua, ca. 1892Uno de los clichés racistas más comunes en México es la aseveración de que todos los indios son iguales –lo mismo se dice de los “negros” y los chinos, entre otros-, que uno no se distingue de otro. Su origen radica en teorías elaboradas en el siglo XIX, como la psicología de masas, que estudiando la vida en comunidad en sociedades no occidentales concluía la ausencia de un sentimiento de individualidad, un encadenamiento a la voluntad del grupo y a la propiedad común de la tierra, una falta de ejercicio de la voluntad, de la libertad, todo lo cual no permitía que aparecieran rasgos individuales en el rostro de una persona, decían.

video sin rostro

Autor desconocido Álbum de fotografías de presidiarios, s.f. Plata sobre gelatina Acervo Dirección de Antropología Física, INAH.

Autor desconocido Álbum de fotografías de presidiarios, s.f. Plata sobre gelatina Acervo Dirección de Antropología Física, INAH.

El rostro criminal

La idea de que los criminales nacen y no se hacen cobró auge en el siglo XIX por causa de varias teorías que afirmaban contar con pruebas contundentes y aseguraban que era posible distinguir a los delincuentes natos por los rasgos del rostro, que el comportamiento criminal era resultado de una suerte de reaparición de rasgos primitivos en la sociedad europea, y que éstos eran comunes en las razas poco evolucionadas, como negros e indios. Su influencia en el mundo entero fue tal, que países como Estados Unidos las integraron en su política de inmigración. Los estudios efectuados en México en ese entonces no escaparon a tal influencia. Como muchos médicos y científicos daban por un hecho que los indígenas eran primitivos, ya fuera por ser poco evolucionados o degenerados, se decía que en ellos se encontraba aún latente y resurgía el comportamiento de los pueblos mesoamericanos antiguos, considerados sanguinarios por practicar el sacrificio humano, una práctica ritual vista totalmente descontextualizada, reducida a una simple matanza efectuada por mero fanatismo. “El alma bárbara de los adoradores de Huitzilopochtli”, escribió Julio Guerrero en La génesis del crimen en México, una idea que tuvo mucho eco en la pintura de la época y se halla presente, bajo otras premisas, en el arte colonial.

El hecho de que las cárceles estuvieran llenas de indígenas y sus descendientes, como todavía sucede hoy día en buena parte del país, parecía normal a ojos de dichos científicos y de la élite gobernante, y así aparecía en la prensa de la época. De la misma forma se presentaban las campañas para controlar las regiones indígenas que se oponían a la expropiación de sus tierras, se hablaba de ellas como una necesidad apremiante para civilizar a los bárbaros que se oponían al “progreso” del país, y se argumentaba que con tales pueblos salvajes no era posible más que el empleo de la fuerza, pues lo pedía su naturaleza, irracional y sanguinaria, justificando así las guerras de exterminio que el supremo gobierno emprendía en su contra.

César Carrillo Trueba (Facultad de Ciencias de la UNAM) y Mauricio Gómez Morin Los inculpados de siempre, 2016 Instalación, cráneos de presidiarios del Penal de Lecumberri, 1901-1912, y fotografías del Álbum de presidiarios, ca.1900 Acervo Dirección de Antropología Física, INAH.

César Carrillo Trueba (Facultad de Ciencias de la UNAM) y Mauricio Gómez Morin Los inculpados de siempre, 2016 Instalación, cráneos de presidiarios del Penal de Lecumberri, 1901-1912, y fotografías del Álbum de presidiarios, ca.1900 Acervo Dirección de Antropología Física, INAH.

Tipo de rostros y crimen

El sistema penitenciario actual se gestó en el siglo XIX con la construcción de cárceles “modernas” como Lecumberri, que contaban con gabinete médico y equipo fotográfico para llevar un registro detallado de los presidiarios: se les medía cada parte del cuerpo, se analizaban sus tatuajes y, cuando fallecían, se conservaban cráneo y cerebro, pues en su tamaño, peso y forma se pensaba que yacía el origen de la conducta criminal, ligada al “grado de civilización y perfeccionamiento” de las razas humanas.

Francisco Martínez Baca y Manuel Vergara Estudios de antropología criminal. Memoria que por disposición del superior gobierno del Estado de Puebla, presentan, para concurrir a la Exposición Internacional de Chicago, 1892 Libro Acervo Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, INAH. Trozos de piel con tatuaje de presidiarios, ca. s. XIX, Acervo Dirección de Antropología Física, INAH.

Francisco Martínez Baca y Manuel Vergara Estudios de antropología criminal. Memoria que por disposición del superior gobierno del Estado de Puebla, presentan, para concurrir a la Exposición Internacional de Chicago, 1892 Libro Acervo Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, INAH. Trozos de piel con tatuaje de presidiarios, ca. s. XIX, Acervo Dirección de Antropología Física, INAH.

De esta manera, el reporte de los estudios efectuados en la penitenciaría de Puebla se refiere a los “individuos de raza indígena bastante degenerada” (73% del total de presidiarios) como “nutridos con una alimentación tan deficiente (pues comían frijol, chile y maíz, considerado inferior al trigo) además de escasa, por lo que, concluían, “se comprenderá la pequeñéz [sic] de estos encéfalos indígenas, y por qué la media absoluta de su peso, es notablemente inferior á las obtenidas en otras partes”.

Convencidos de antemano que “los indios todos son ladrones”, los médicos y demás científicos se abocaron a adaptar sus datos a este dicho de la época y a demostrar que la naturaleza criminal de los indígenas era mayor que la de mestizos, criollos y europeos, lo cual era confirmado, desde su perspectiva, por el hecho de que casi todos los presidiarios eran indígenas –sin importar el contexto social. Para ellos y el resto de la élite de la época el conjunto de todos estos datos era una prueba más de que los indígenas constituían un impedimento para lograr una sociedad “civilizada”. Que dejaran de serlo les parecía imprescindible.

Orson S. y Lorenzo N. Fowler Self isntructor in Frenology and physiology, 1859 Libro Colección César Carrillo Trueba (Facultad de Ciencias de la UNAM).

El rostro pasivo

La supuesta naturaleza joven del continente americano que se le atribuía al compararlo con los demás originó una serie de imágenes en donde el suelo americano resultaba más húmedo, los animales menos desarrollados y los humanos sin barba, cual menores de edad, ignorantes del verdadero conocimiento, incapaces de decidir su propio destino. Por ello, decían los defensores de esta teoría, América debía dejarse guiar por Europa que le tendía la mano, dispuesta a enseñarle el camino a seguir, la verdadera religión, la lengua adecuada para expresar su pensamiento, para acceder a la educación.

Alexander Von Humboldt Europa tienda la mano a América, siglo XIX Impresión digital Colección César Carrillo Trueba (Facultad de Ciencias de la UNAM)

Alexander Von Humboldt Europa tienda la mano a América, siglo XIX Impresión digital Colección César Carrillo Trueba (Facultad de Ciencias de la UNAM)

La metáfora de la raza blanca como el elemento activo, civilizador -fuego y metal-, y las demás razas vistas como entes pasivos es parte central de los clichés racistas y tiene un dejo de machismo, como se aprecia en la interpretación de los mexicanos como hijos de la Malinche formulada por Octavio Paz en El laberinto de la soledad, en cuyas páginas el calificativo de pasivo aparece una y otra vez cuando se refiere al “mexicano”. Así, desde tal perspectiva, el blanco aporta, transforma, emancipa, rompe con inercias, induce progreso; es el espíritu de la llamada raza cósmica. Mientras que el indígena se ve reducido a un ser pasivo, detenido en el tiempo, irremediablemente unido a su tierra y fundido con la comunidad, atrapado en su cobija cual camisa de fuerza; sin más remedio que aceptar la mano que le tienden para salir de semejante condición. Aún se piensa así hoy día, sin detenerse a reflexionar en la cantidad de clichés racistas que ello implica.

Una mirada irónica

Aníbal López Un chol fotografiando a un lacandón, 2016 Video 25:36 min Colección Fundación Televisa.

Aníbal López Un chol fotografiando a un lacandón, 2016 Video 25:36 min Colección Fundación Televisa.

Rigoberto Gómez Sántiz Indiferente, 2016 Técnica mixta sobre madera Colección del autor.

Rigoberto Gómez Sántiz Indiferente, 2016 Técnica mixta sobre madera Colección del autor.