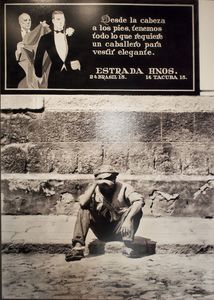

Autor desconocido Plaza de la constitución, ca. 1930 Impresión digital Archivo Víctor Casasola, Acervo SINAFO/INAH, Colección César Carrillo Trueba (Facultad de Ciencias de la UNAM)

Autor desconocido Plaza de la constitución, ca. 1930 Impresión digital Archivo Víctor Casasola, Acervo SINAFO/INAH, Colección César Carrillo Trueba (Facultad de Ciencias de la UNAM)

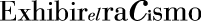

Empleándose como albañiles, obreros, trabajadoras domésticas, jardineros, vendedores de periódicos, los recién llegados fueron conformando una nueva tipología urbana, como sucedió en la Colonia con las castas, reproduciéndose así los antiguos clichés racistas bajo nuevas formas: el peladito, el naco, la maría, la chacha, entre otros apelativos y, ante cualquier conflicto: pinche indio, naca igualada, etc.

Cruces y Campa Compañía, ca. 1875, Indio carbonero de raza otomí, Colección Cruces y Campa, Acervo SINAFO/INAH.

Cruces y Campa Compañía, ca. 1875, Indio carbonero de raza otomí, Colección Cruces y Campa, Acervo SINAFO/INAH.Los nuevos barrios residenciales hechos a imagen de los de Estados Unidos, concebidos para ser habitados por gente de un mismo tipo, mientras más homogénea más exclusivo, dieron como resultado el abandono del antiguo centro por las clases altas; atrás quedaba cierta convivencia y en su lugar se instalaba el desconocimiento de unos por otros, la desconfianza, el recelo. La segregación es terreno favorable para el racismo y los clichés se reconfiguraron, reproduciéndose en la cultura de masas, la televisión y la publicidad, esbozándose la imagen de una masa urbana de rostro indígena, necesaria como mano de obra, para anuncio de campaña, pero indeseable en el entorno cercano por no ser considerada como igual.

La distribución del poder: La segregación social es tan tajante en la ciudad que el mismo consumo está regulado por ella, las tiendas se distribuyen de acuerdo con el poder adquisitivo de cada zona. Si se sobrepusiera un mapa con el color de la piel, la segregación sería igualmente clara.

Resultado de ello, nuestro imaginario referente a lo indígena está formado por varios tipos: el indio glorioso, el de las antiguas civilizaciones, orgullo de exposición por el mundo entero; el indígena que mantiene su cultura, visto generalmente como en proceso de desaparición a pesar de su número (más de 15 millones), reconsiderado paternalmente ahora como “nuestra diversidad cultural” pero denostado con los peores epítetos racistas y reprimido en cuanto expresa desacuerdo y defiende sus derechos; y el habitante de la urbe, los descendientes de indígena, que no hacen alarde de su genealogía, los “nacos”, “cara de indio”, a los que se niega las mismas oportunidades que a otros por su aspecto y deben trabajar el doble para conseguirlas, los presuntos culpables, siempre faltos de justicia y expuestos a todos los abusos, los que deben mantener “su lugar” y no ser “igualados”; son los que sufren un racismo igualmente lacerante pero menos visible, sordo, día a día... millones de personas.

Pablo Valtierra Comunidad de X’oyep, 1998 Impresión digital Acervo Archivo Cuarto oscuro.

Pablo Valtierra Comunidad de X’oyep, 1998 Impresión digital Acervo Archivo Cuarto oscuro.

José Clemente Orozco Turistas y aztecas, 1935 Litografía Acervo INBA/MACG.

José Clemente Orozco Turistas y aztecas, 1935 Litografía Acervo INBA/MACG.  Hugo Brehme Grupo de danzantes con sus estandartes, ca. 1915 Ampliación en papel (negativo plata sobre vidrio) Acervo Museo de la Basílica de Guadalupe.

Hugo Brehme Grupo de danzantes con sus estandartes, ca. 1915 Ampliación en papel (negativo plata sobre vidrio) Acervo Museo de la Basílica de Guadalupe.

Héctor García, Entre el progreso y el desarrollo, s.f. Plata sobre gelatina, Colección Fundación María y Héctor García.

Héctor García, Entre el progreso y el desarrollo, s.f. Plata sobre gelatina, Colección Fundación María y Héctor García.  Andrés Audiffred ¡Suéltelo… por la buena! Boceto original para la portada de El Universal Ilustrado, ca. 1930 Tinta china de colores y acuarela sobre papel Colección Carlos Monsivais

Andrés Audiffred ¡Suéltelo… por la buena! Boceto original para la portada de El Universal Ilustrado, ca. 1930 Tinta china de colores y acuarela sobre papel Colección Carlos Monsivais

El otro, yo, nosotros...

¿Qué es lo que hace que a una persona diferente a nosotros la consideremos como “un otro”? La mirada, nuestra mirada. En la manera como miramos hay implícita una serie de ideas preconcebidas, de valores y expectativas; de prejuicios. No hay mirada inocente. De ella depende, además, nuestra relación con el mundo, con “el otro”, y nuestro lenguaje la acompaña y moldea; las expresiones con que designamos a una persona, cómo nos dirigimos a ella.

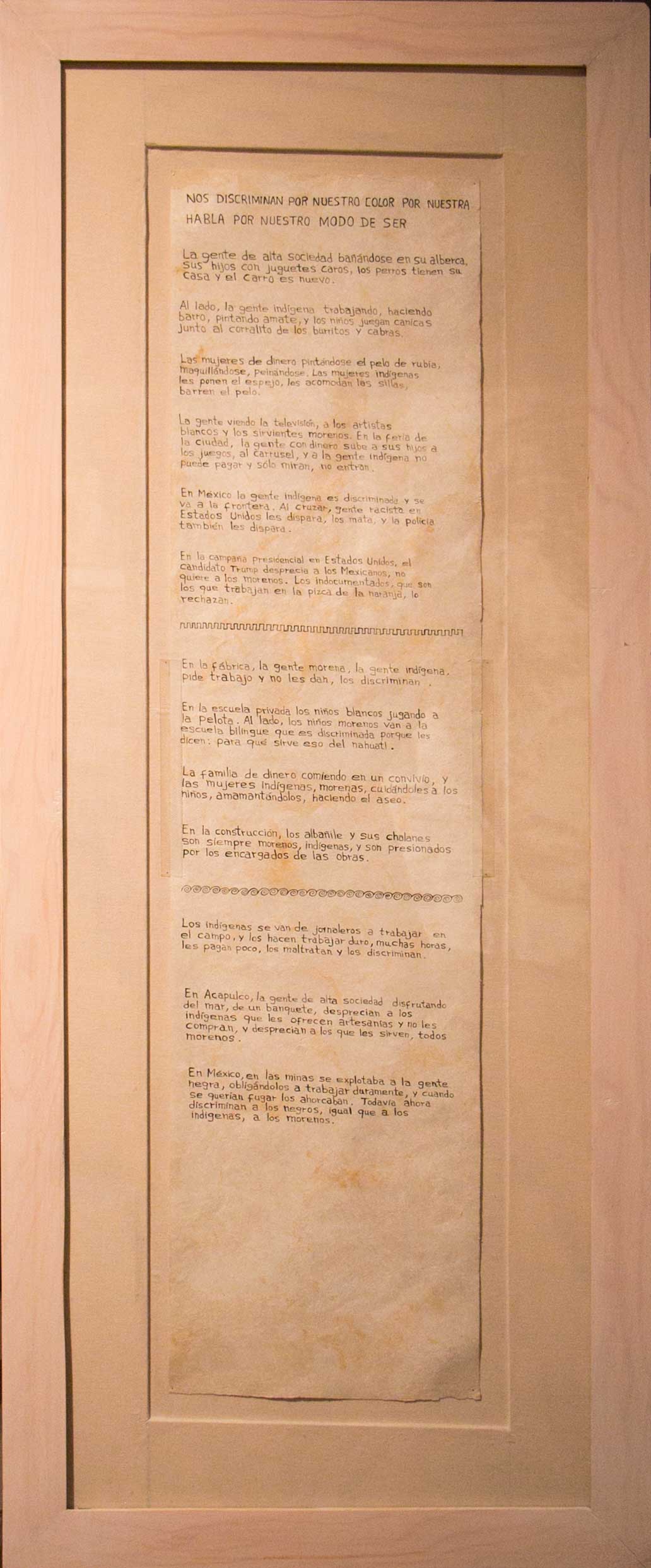

Federico Gama Mazahuacholoescaopunks, 2007 Fotografía a color Acervo Federico Gama.

Federico Gama Mazahuacholoescaopunks, 2007 Fotografía a color Acervo Federico Gama.

Ante el abuso, desprecio y otras actitudes que enfrentan en la ciudad, algunos jóvenes indígenas se han dotado de nuevas identidades que guardan cierta similitud con las de los grupos que infunden respeto e incluso temor. Es una forma de protección, de sobrevivencia.

¿Qué es lo que hace que a una persona diferente a nosotros la consideremos como “un otro”? La mirada, nuestra mirada. En la manera como miramos hay implícita una serie de ideas preconcebidas, de valores y expectativas; de prejuicios. No hay mirada inocente. De ella depende, además, nuestra relación con el mundo, con “el otro”, y nuestro lenguaje la acompaña y moldea; las expresiones con que designamos a una persona, cómo nos dirigimos a ella.

Más que ser o no ser racista, es la interiorización de tales ideas, expresiones, valores –incluso la estética- lo que es determinante en nuestra relación con “el otro”, sea una persona de origen africano, asiático, árabe, judío, europeo, indígena o con cierta ascendencia de cualquiera de estos grupos, siempre difíciles de definir y delimitar. El hecho mismo de ubicar a alguien en una categoría se debe a ello (actualmente es común en varios países que todo árabe sea visto como un terrorista). Los clichés racistas que emergen en ciertas situaciones, como cuando hay un conflicto, son la manifestación más patente de ello (indio igualado, pinche naco, etc.)

El problema no termina ahí, ya que “el otro” puede ser un “blanco”, en una posición de poder, lo que puede provocar que nos coloquemos en el papel de discriminados -se trata de una autodevaluación originada por la misma interiorización de tales clichés, por el poder de las imágenes “aspiracionales” que, una y otra vez, día con día, insisten en la preeminencia de la tez blanca. Aunque también podemos responder agrediendo, como una forma de prevenir o adelantarnos al desprecio.

¿Qué caso tiene preguntarnos qué tanto más o menos indio es nuestro interlocutor?, ¿qué caso el tratar a un indígena con desdén o paternalismo?, ¿a qué lleva creer que se es de tez más clara de lo que en realidad se es? La diversidad es una característica intrínseca a la humanidad. La igualdad es otra. La igualdad en la diversidad es su síntesis, básica para la convivencia. Cambiar nuestra mirada, dejar de mirar a quien es diferente a través del prisma de categorías que degradan o nos degradan puede contribuir a ello. Es un paso para comenzar a atajar este grave problema, aquí como en el resto del mundo.

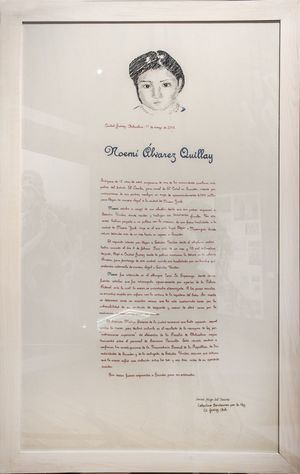

Colectivo LaPiztola, Con el nopal en la frente, 2016, Colección Producciones Sta. Lucía A.C.

Colectivo LaPiztola, Con el nopal en la frente, 2016, Colección Producciones Sta. Lucía A.C.